Avant-propos

Cetonia aurata pisana sur une fleur de ciste

Par Éric Jiroux et Patrick Prévost (association Magellanes)…

Ce dossier est tiré du numéro 14 de la revue STANTARI

Ce dossier est tiré du numéro 14 de la revue STANTARI

Immense famille cosmopolite mais surtout tropicale, les cétoines suscitent l’intérêt de bien des naturalistes. Rien d’étonnant à cela tant elles sont à l’entomofaune ce que les gemmes et les pierres précieuses sont au monde minéral, la vie en plus ! Certes, leur configuration massive manque un peu d’élégance, mais le somptueux réside dans leur livrée nuancée le plus souvent d’émeraude, de rubis ou d’améthyste, de jade parfois.

Les cétoines sont des insectes holométaboles, c’est-à-dire à métamorphose complète. Dans ce schéma de reproduction, apparu très vraisemblablement au Carbonifère*, les larves sont morphologiquement très différentes des adultes et présentent un régime alimentaire radicalement différent. L’existence de ces deux formes de vie permet l’exploitation de niches écologiques différentes. Chez ces coléoptères, le stade larvaire est séparé du stade adulte (imago*) par le stade nymphal pendant lequel l’insecte ne s’alimente plus et subit un remaniement morphologique complet aboutissant à l'adulte, ce qui, là encore, est une forme de résistance à l’adversité. L’ensemble de ces phénomènes permet sans doute d’expliquer le succès des holométaboles qui représentent plus de 80 % des insectes. L’holométabolie doit être considérée comme l’innovation majeure dans l’évolution des insectes, après l’apparition des ailes.

Cetonia carthami

Les cétoines adultes sont floricoles, mais il est difficile de les considérer comme de véritables pollinisateurs car s’il est vrai qu’elles se nourrissent de pollen et en disséminent assurément, elles sont également capables de brouter certaines pièces florales (étamines, pistils, pétales), privant ainsi les fleurs de leur possibilité de reproduction. Les larves sont de type mélolonthoïde* et leur régime alimentaire est saproxylophage*. On les rencontre aisément dans les amas de terreau des arbres creux, dans les fumiers riches en paille, sous les bottes de paille ou de foin reposant à même le sol.

La sous-famille des Cetoniinae est largement représentée en Corse puisqu’on compte sur l’île de Beauté 10 des 16 espèces présentes sur le territoire français.

Larve de cétoine

La période d’activité des adultes se situe, selon les années, entre le début du mois d’avril (Cetonia carthami) et la fin du mois d’août (Potosia morio). Cette période d’apparition est plus ou moins courte et précoce selon les espèces, tout comme peuvent être variables les zones de répartition et la fréquence.

Quelques cétoines

- Cetonia aurata (Linné, 1761) – la cétoine dorée (16-20 mm)

- Cetonia carthami Gory et Percheron, 1833 (13-16 mm)

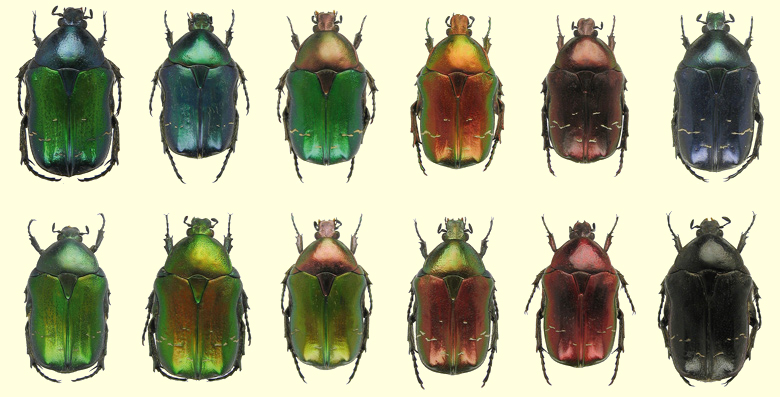

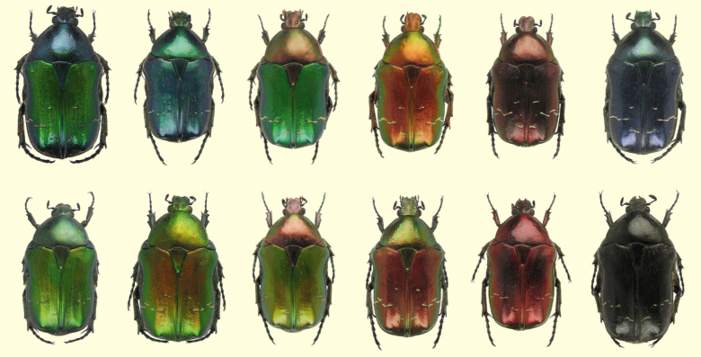

Variations colorées d'Eupotosia affinis

- Protaecia (Eupotosia) affinis (Andersch, 1797) - (17-20 mm)

- Protaecia (Netocia) morio (Fabricius, 1781) – la cétoine noire (13-20 mm)

- Protaecia (Netocia) sardea (Gory et Percheron, 1833) - (22-25 mm)

- Protaecia (Potosia) cuprea (Fabricius, 1775) - la cétoine cuivrée (17-20 mm)

- Protaecia (Potosia) opaca (Fabricius, 1781) - la cétoine mate (17-27 mm)

- Tropinota (Epicometis) hirta (Poda von Neuhaus, 1761) – la cétoine velue (8-13 mm)

- Tropinota squadila (Scopoli, 1763) - (8-13 m)

- Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – le drap mortuaire (7-10 mm)

Qu'est-ce qu'une sous-espèce ?

Potosia cuprea cuprea

En zoologie, l’espèce (ou taxon) est l’unité de base de la systématique, mais il est difficile de trouver une définition qui fasse l’unanimité. La plus communément citée est due à Ernst Mayr (1904-2005), ornithologue, biologiste et généticien allemand, l’un des pères de la synthèse évolutionniste moderne : Au sein d’une espèce donnée, une sous- espèce (ssp.) est un groupe d’individus isolés (pour des raisons géographiques, écologiques ou anatomiques) et qui évoluent en dehors du courant génétique de l’espèce de référence. Par exemple, selon la nomenclature binominale de Linné (cf. Stantari n° 13 p. 59), Cetonia aurata (Linné) est l’espèce de référence et pour préciser qu’on est en présence de cette espèce type, on écrira “Cetonia aurata ssp. aurata s. str” (s. str = sensus stricto). Cette cétoine est caractérisée par son aspect luisant mais non brillant, ses élytres fortement échancrés et les dents externes des paramères (parties de l’organe copulateur mâle) peu saillantes. En Corse, cette forme ne se rencontre pas (isolement géographique), elle est remplacée par la sous-espèce “pisana Heer”, caractérisée par un aspect très brillant, des élytres faiblement échancrés et des paramères fortement dentés. Pour marquer cette différence, on écrira “Cetonia aurata ssp. pisana Heer”. Des sous-espèces différentes ont souvent la possibilité de se reproduire entre elles, car leurs différences ne sont pas (encore) suffisamment marquées pour constituer une barrière reproductive.

“l’espèce biologique est un ensemble de populations interfécondes, génétiquement isolées du point de vue reproductif d’autres ensembles équivalents.”

Petit lexique

- Carbonifère : période géologique de l’ère primaire (-360 à -300 millions d’années) au cours de laquelle se sont formées les grandes masses de houille.

- Imago : forme définitive d’un insecte adulte sexué. Le terme imago – qui ne s’applique proprement qu’à l’état définitif des insectes holométaboles – s’emploie aussi, par extension, pour désigner l’état adulte de tous les autres insectes.

- Mélolonthoïde : la famille des Melolonthidae est celle des hannetons, bien connus pour leurs larves communément appelées “vers blancs”. Dire que des larves sont du type mélolonthoïde revient à dire qu’elles ont l’apparence d’un gros vers blanc.

- Saproxylophage : qui se développe dans des débris de bois partiellement décomposés.

- Pronotum : face dorsale du thorax.

- Endémique : se dit d’une espèce (ou d’un genre) propre à une région ou un pays donné.

Liens

Accouplement de Tropinota squalida

Présentation

Présentation